相続法の気になる改正ポイント(第一回)

2019年7月1日(※1)に相続法が改正されたことはご存じですか?

第一回では、

「遺留分制度の見直し」

「配偶者居住権の創設」

について、変更されたポイントをみていきたいと思います。

遺留分減殺請求とは言わなくなった?!

「遺留分減殺請求」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。

贈与や遺贈(遺言によって財産を譲ること)によって、たくさん財産をもらった人に対して、もらえなかった相続人から遺留分を請求できるというものです。

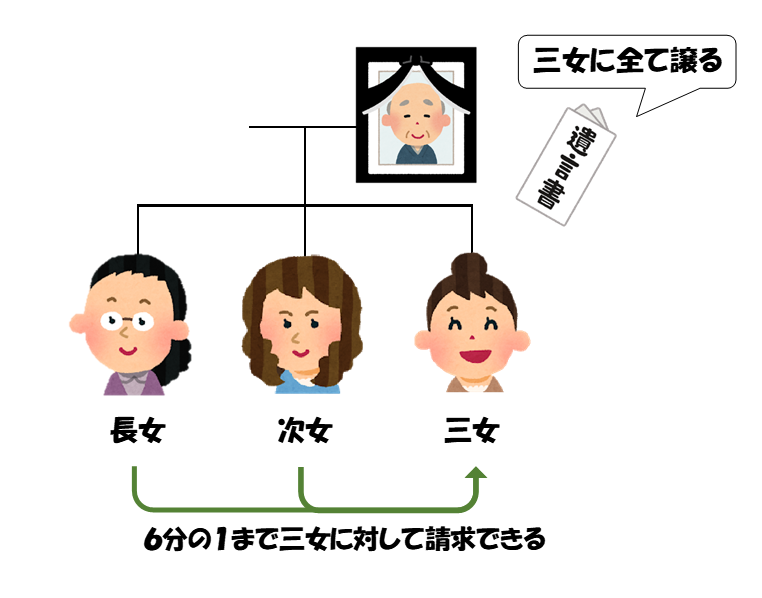

例えば、亡くなった方(被相続人といいます。)には三人の娘がいて、全ての財産を末っ子の三女に相続させるという遺言があっても、長女と二女は、それぞれ遺産の6分の1まで三女に対して請求できるというものです。

改正前は、相続財産が例えば不動産であれば、その持分の返還を請求でき、三女がお金で返還したいと言えば、価格で弁償できるというふうに遺産そのものの返還請求を原則とする制度でした。

これが、改正により価格でのみ請求できる「遺留分侵害額請求」という制度に変わりました。

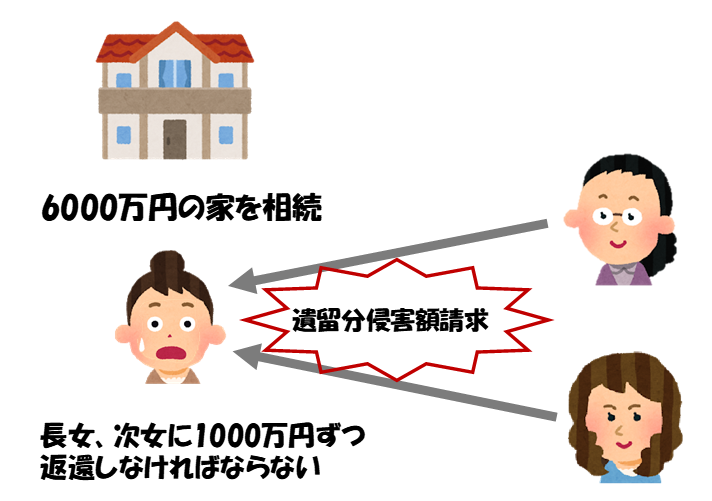

つまり、改正前、三女は、不動産の6分の1の持ち分を長女と二女にそれぞれ返還することもできたのですが、改正後は、6分の1の価格を現金で返還しなければならないので、三女が現預金をあまりもっていない場合、長女や二女から請求されると困ったことになってしまいます。

不動産を売らなければならないケースもあるでしょう。

そこで、遺留分侵害額請求に備えて、被相続人は長女や二女にも遺留分程度の財産を残す、遺産の中に現預金を含めるなどの対策をしておけば、三女が困ることがなくなりそうです。

なお、遺留分算定の基礎となる相続人への贈与については、改正前は特に期間の限定はなかったのですが、改正により相続開始前10年と明記されました。

配偶者居住権ができました!

改正前は、夫と妻が夫名義の家に同居していて、夫が亡くなると、妻と子どもたちが相続人となって、その家も遺産分割の対象となりました。

その家以外、目ぼしい遺産がない場合などは、配偶者がその家を取得するために、代償金を子どもたちに払ったり、その家を売ってお金を分けたりする遺産分割をしなければならないケースもあり、配偶者が自宅に住めなくなることもありました。

改正法では、「配偶者居住権」というものが創設されました。

無償で6か月間住むことができる短期の居住権と、遺産分割の計算に考慮されるけれど終身住むことができる長期の居住権があります。

長期の居住権を認める場合、遺産分割では計算に含まれますが、所有権を取得する場合より評価額が低くなるので、負担が小さくなります。

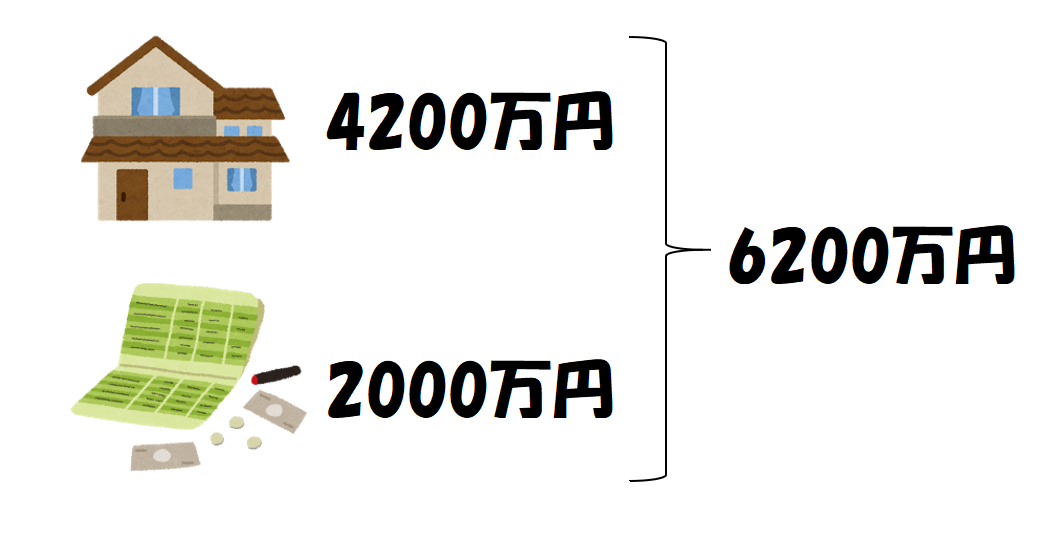

例えば、夫婦が、夫名義の自宅に居住していて、夫が亡くなり、夫の遺産が4200万円の価値の自宅と2000万円の定期預金がある場合、遺産の合計は6200万円となります。

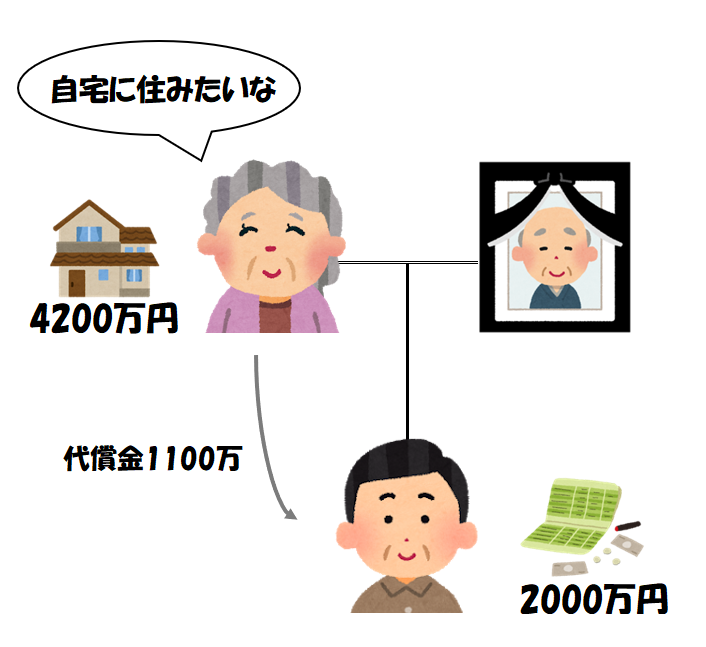

相続人が妻と子の場合、妻の法定相続分は2分の1ですが、自宅を取得すると、6200万円の2分の1である3100万円を超えてしまうので、3100万円と4200万円との差額である1100万円を子に代償金として支払わなければならない計算になります。

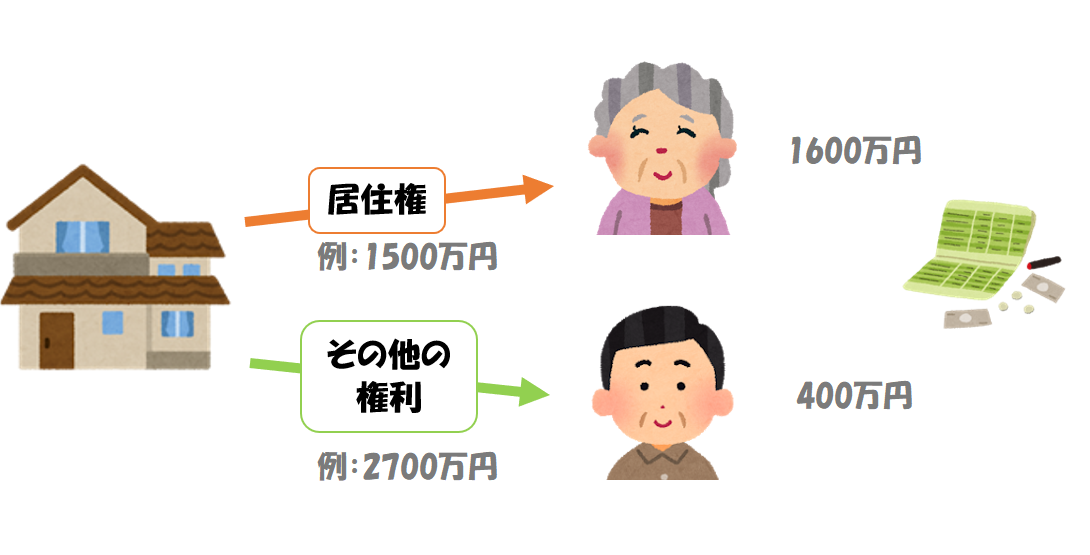

しかし、配偶者居住権を設定した場合、配偶者居住権の価値が1500万円とすると自宅の価値は2700万円となります。

そうすると、妻は、3100万円まで遺産を取得できるので、1500万円の配偶者居住権と定期預金1600万円をもらえる計算になります。

このように、妻が所有権ではなく、配偶者居住権を取得することで、その価値を圧縮することができ、その他の財産を多く取得できたり、代償金を減らしたりできるようになります。

(※1)一部は2019年1月13日、2020年4月1日